資料ぶろぐ

まちづくりの著書や資料

ENTRY NAVI

- 2025-07-18 [PR] ()

- 2012-08-15 「求められる市民の的確な判断」(上)(下)長谷川徳之輔 (徳之輔の意見)

- 2012-08-14 中山康之氏が出馬へ (地方政治)

- 2012-05-22 長谷川徳之輔投稿記事 (徳之輔の意見)

- 2012-02-01 沼津市2012年度予算案 (市政)

- 2011-10-07 「芙蓉市・ふよう市・FUYOUCITY」の議論の薦め 下 長谷川徳之輔 (徳之輔の意見)

「求められる市民の的確な判断」(上)(下)長谷川徳之輔

沼津市民の皆様へ

「求められる市民の的確な判断」(上)長谷川徳之輔

この秋の沼津市長選挙も目の前になっております。沼津市民の一番の関心事は、長い間、行政と市民の間に不協和音、対立を招いていた沼津駅周辺総合整備事業、鉄道高架事業をどうするのかの、極度に政治的な政策判断がどう下されるか、政治や行政が、転換するのか、しないのか、どう判断するのかにあると思います。

推進するにしても、見直すにしても、撤収するにしても、十月の市長選挙は、その判断を市民に仰ぐ重要な選挙であり、この重要な争点、問題点を避けての沼津市長選挙はあり得ないと思います。

鉄道高架事業をめぐる客観的な環境、条件は、このところ大きく変化しております。三・一一大災害以後の経済、財政の大変動、国民・市民意識の変化に加えて、沼津市は東海地震が現実化することから、地震対策、大津波対策に力を傾注しなければならず、先行きに予想される厳しい財政事情からも、人口の増加、経済の成長を前提にしていた大型公共事業の見直しは避けて通れない事態にあります。

沼津駅周辺総合整備事業、鉄道高架事業は、その規模は二千億円、二十年もの工事期間を要する超大型の公共事業であり、その投資効果や沼津市が置かれた財政状況、政治環境からしても、ほんとにやる必要があるのか、やれるのか、現実性があるのかどうか、強く問われている事業です。

鉄道高架事業の事業計画の作成には、国土交通省、静岡県、沼津市、それにJR東海、JR貨物が絡み、さらに、その費用は、国、県の負担、補助、さらにJRもごく一部を負担しており、沼津市は三百億円近い税金を貯めたといっていますが、さらなる負担は免れず、その仕組みや費用負担から見ても、事業を推進するにせよ、見直すにせよ、撤収するにせよ、関係者での意見の調整が難しいことは論をまちません。

また、その権限や責任の所在も不透明であって、どうしても、責任のなすりあいが起きます。沼津市は静岡県の責任だといい、静岡県は国土交通省の責任だといい、JR当局は知らん顔で、そして、国や県は、最終的には、沼津市長、沼津市議会、沼津市民の責任であり、決断であるとして、責任を負うことを避け、押し付け合うことに終始している印象は免れません。本質の論議は行われずに、派生的な論議で責任を転嫁することばかりが続きます。

私は、元建設省道路局に在籍していた経験からも、国土交通省にとっても、静岡県にとっても、国全体、県全体の利益を考えると、人口二十万人に過ぎない地方都市への二千億円、一一十年もの大型公共事業の投資は、高度経済成長やバブルの時期はそうだったとしても、時代は変わり、これほど財政事情が悪化する時期に、投資効果が乏しく、一地方にしか利益のない事業を積極的に進める政策意思があるはずがないと思わざるを得ません。

今まで、国も、県も、現実性に欠ける事業の認識から、着工を先送りし、黙って時を過ごしているだけなのだと思います。

そもそも、行政組織、官僚は、難しい事案には、自ら判断することができず、政治、選挙がどう判断するかに従って、その結論に追随するしかありません。今度の市長選挙は、その重要な政治の意思決定の時なのだと思います。ということは、鉄道高架事業を推進するのか、見直すのか、撤収するのかの最終の意思決定は、国土交通省や静岡県ではなく、沼津市長、沼津市議会、沼津市民が決めなければならなくなっているということだと思います。(つづく)

(沼津出身=明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成24年8月15日号投稿記事)

沼津市民の皆様へ

「求められる市民の的確な判断」(下)長谷川徳之輔

静岡県は、用地買収の難航から、施行の責任は沼津市だと思っていた新貨物駅の移転事業に突然に施工主体になったことで、判断に戸惑い、推進するのか、見直すのか判断しかねて、有識者会議やPI(パブリック・インボルブメント)委員会の第三者の公正で客観的な意見を求めるとして、結論を先伸ばしてきたのだと思います。

そして、最近になって、PI委員会の結論を沼津市当局、沼津市議会、沼津市民に説明したようですが、静岡県としては、新貨物駅の移転の是非ではなく、鉄道高架事業を当初の計画通りに進めるのかどうか、別の解決策を考えることもあり得ると説明したといわれていますが、このことは、その決定の責任を沼津市長、沼津市議会、ひいては沼津市民の判断に委ねるとして、自らの責任、判断を回避する後ろ向きの姿勢を示しているのだと思います。

この静岡県の説明には、事前に川勝平太知事の判断や国土交通省の方針に沿った対応が協議されて、その指示、了解のもとに方向が示されたものだと思いますし、今のままでは、沼津市長だけが蚊帳の外に置かれていて、沼津市長と沼津市議会だけが、責任を取らされる損な役割を演じさせられることになるのだと思います。

今、肝心なことは、沼津市長、沼津市議会が黙って見ていて消極的に対応するのではなく、先手を打って、自らの判断を優先させ、解決に臨む対応策を積極的に提示して、沼津市の明確な姿勢を市民に示すことだと思われてなりません。

だめだと認識しながら、風に流されて、県や国の責任だと言って、その判断を待つのでは無責任です。

いずれにしろ、今のままでは、鉄道高架事業がこれから積極的に推進さ、れる可能性は極めて低く、誰が考えても、見直しとして自由通路なりの新しい計画を示さざるを得ないでしょう。事態は、市民派が進めてきた方向に向かいつつあるようです。

今度の市長選挙こそ、最終の結論を出す時でしょう。推進するにしろ、見直すにしろ、撤収するにしろ、一方の立場に偏した非論理的、感情論ではなく、鉄道高架事業の市民にとっての利害得失をしっかり見据え、政策論争をしなければならないと思います。市民に自らの問題として、考察する機会を与えることが肝心です。

確かに、風は市民派に吹いています。沼津駅鉄道高架事業について、今度の選挙で、しっかりとした方回が出せるように、沼津市民も、沼津市議会も、沼津市長も、その候補者も、これまでのいきさつに拘泥されることなく、損得利害を離れて、大所高所に立って、共に沼津市民の真の利益になる方向を見出すべきではないでしょうか。沼津駅付近鉄道高架事業の本質的な問題点を論議して、どう見直しをするのかを市民全体で考えて、市民の合意を見出してもらいたいと思います。

私は沼津市民でもないのに、この十数年、誰に頼まれたわけではありませんが、沼津駅付近鉄道高架事業について、自分の経験、知見から、思うところを論文に書いたり、新聞に投稿したり、自分の費用で本を出版したり、見知らぬ一主婦を市会議員にするため応援したりして、個人として、一識者として鉄道高架事業が沼津市民の利益になるように、この問題にかかわってきました。

余計なお世話だと市民からの反発もあり、逆に支援の声もたくさん聞こえました。市議会や市の職員からは、厄病神だと思われていて、何を言っても無視されてきましたが、市議会議員も市の職員も、本心では私の観方、考え方に賛成しているだろうと思っています。それが、今の沼津市民全体の世論だと感じてなりません。

私も、いささか疲れました。誰から見ても、鉄道高架事業問題も完全に終焉を迎えていると思いますし、誰が市長になろうと、選挙の結果にかかわらず、新しい方向が見い出されるでしょう。私の無私の奉仕も、このあたりで終わりにしたいと、心から願っています。(おわり)

(沼津出身=明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成24年8月16日号投稿記事)

「求められる市民の的確な判断」(上)長谷川徳之輔

この秋の沼津市長選挙も目の前になっております。沼津市民の一番の関心事は、長い間、行政と市民の間に不協和音、対立を招いていた沼津駅周辺総合整備事業、鉄道高架事業をどうするのかの、極度に政治的な政策判断がどう下されるか、政治や行政が、転換するのか、しないのか、どう判断するのかにあると思います。

推進するにしても、見直すにしても、撤収するにしても、十月の市長選挙は、その判断を市民に仰ぐ重要な選挙であり、この重要な争点、問題点を避けての沼津市長選挙はあり得ないと思います。

鉄道高架事業をめぐる客観的な環境、条件は、このところ大きく変化しております。三・一一大災害以後の経済、財政の大変動、国民・市民意識の変化に加えて、沼津市は東海地震が現実化することから、地震対策、大津波対策に力を傾注しなければならず、先行きに予想される厳しい財政事情からも、人口の増加、経済の成長を前提にしていた大型公共事業の見直しは避けて通れない事態にあります。

沼津駅周辺総合整備事業、鉄道高架事業は、その規模は二千億円、二十年もの工事期間を要する超大型の公共事業であり、その投資効果や沼津市が置かれた財政状況、政治環境からしても、ほんとにやる必要があるのか、やれるのか、現実性があるのかどうか、強く問われている事業です。

鉄道高架事業の事業計画の作成には、国土交通省、静岡県、沼津市、それにJR東海、JR貨物が絡み、さらに、その費用は、国、県の負担、補助、さらにJRもごく一部を負担しており、沼津市は三百億円近い税金を貯めたといっていますが、さらなる負担は免れず、その仕組みや費用負担から見ても、事業を推進するにせよ、見直すにせよ、撤収するにせよ、関係者での意見の調整が難しいことは論をまちません。

また、その権限や責任の所在も不透明であって、どうしても、責任のなすりあいが起きます。沼津市は静岡県の責任だといい、静岡県は国土交通省の責任だといい、JR当局は知らん顔で、そして、国や県は、最終的には、沼津市長、沼津市議会、沼津市民の責任であり、決断であるとして、責任を負うことを避け、押し付け合うことに終始している印象は免れません。本質の論議は行われずに、派生的な論議で責任を転嫁することばかりが続きます。

私は、元建設省道路局に在籍していた経験からも、国土交通省にとっても、静岡県にとっても、国全体、県全体の利益を考えると、人口二十万人に過ぎない地方都市への二千億円、一一十年もの大型公共事業の投資は、高度経済成長やバブルの時期はそうだったとしても、時代は変わり、これほど財政事情が悪化する時期に、投資効果が乏しく、一地方にしか利益のない事業を積極的に進める政策意思があるはずがないと思わざるを得ません。

今まで、国も、県も、現実性に欠ける事業の認識から、着工を先送りし、黙って時を過ごしているだけなのだと思います。

そもそも、行政組織、官僚は、難しい事案には、自ら判断することができず、政治、選挙がどう判断するかに従って、その結論に追随するしかありません。今度の市長選挙は、その重要な政治の意思決定の時なのだと思います。ということは、鉄道高架事業を推進するのか、見直すのか、撤収するのかの最終の意思決定は、国土交通省や静岡県ではなく、沼津市長、沼津市議会、沼津市民が決めなければならなくなっているということだと思います。(つづく)

(沼津出身=明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成24年8月15日号投稿記事)

沼津市民の皆様へ

「求められる市民の的確な判断」(下)長谷川徳之輔

静岡県は、用地買収の難航から、施行の責任は沼津市だと思っていた新貨物駅の移転事業に突然に施工主体になったことで、判断に戸惑い、推進するのか、見直すのか判断しかねて、有識者会議やPI(パブリック・インボルブメント)委員会の第三者の公正で客観的な意見を求めるとして、結論を先伸ばしてきたのだと思います。

そして、最近になって、PI委員会の結論を沼津市当局、沼津市議会、沼津市民に説明したようですが、静岡県としては、新貨物駅の移転の是非ではなく、鉄道高架事業を当初の計画通りに進めるのかどうか、別の解決策を考えることもあり得ると説明したといわれていますが、このことは、その決定の責任を沼津市長、沼津市議会、ひいては沼津市民の判断に委ねるとして、自らの責任、判断を回避する後ろ向きの姿勢を示しているのだと思います。

この静岡県の説明には、事前に川勝平太知事の判断や国土交通省の方針に沿った対応が協議されて、その指示、了解のもとに方向が示されたものだと思いますし、今のままでは、沼津市長だけが蚊帳の外に置かれていて、沼津市長と沼津市議会だけが、責任を取らされる損な役割を演じさせられることになるのだと思います。

今、肝心なことは、沼津市長、沼津市議会が黙って見ていて消極的に対応するのではなく、先手を打って、自らの判断を優先させ、解決に臨む対応策を積極的に提示して、沼津市の明確な姿勢を市民に示すことだと思われてなりません。

だめだと認識しながら、風に流されて、県や国の責任だと言って、その判断を待つのでは無責任です。

いずれにしろ、今のままでは、鉄道高架事業がこれから積極的に推進さ、れる可能性は極めて低く、誰が考えても、見直しとして自由通路なりの新しい計画を示さざるを得ないでしょう。事態は、市民派が進めてきた方向に向かいつつあるようです。

今度の市長選挙こそ、最終の結論を出す時でしょう。推進するにしろ、見直すにしろ、撤収するにしろ、一方の立場に偏した非論理的、感情論ではなく、鉄道高架事業の市民にとっての利害得失をしっかり見据え、政策論争をしなければならないと思います。市民に自らの問題として、考察する機会を与えることが肝心です。

確かに、風は市民派に吹いています。沼津駅鉄道高架事業について、今度の選挙で、しっかりとした方回が出せるように、沼津市民も、沼津市議会も、沼津市長も、その候補者も、これまでのいきさつに拘泥されることなく、損得利害を離れて、大所高所に立って、共に沼津市民の真の利益になる方向を見出すべきではないでしょうか。沼津駅付近鉄道高架事業の本質的な問題点を論議して、どう見直しをするのかを市民全体で考えて、市民の合意を見出してもらいたいと思います。

私は沼津市民でもないのに、この十数年、誰に頼まれたわけではありませんが、沼津駅付近鉄道高架事業について、自分の経験、知見から、思うところを論文に書いたり、新聞に投稿したり、自分の費用で本を出版したり、見知らぬ一主婦を市会議員にするため応援したりして、個人として、一識者として鉄道高架事業が沼津市民の利益になるように、この問題にかかわってきました。

余計なお世話だと市民からの反発もあり、逆に支援の声もたくさん聞こえました。市議会や市の職員からは、厄病神だと思われていて、何を言っても無視されてきましたが、市議会議員も市の職員も、本心では私の観方、考え方に賛成しているだろうと思っています。それが、今の沼津市民全体の世論だと感じてなりません。

私も、いささか疲れました。誰から見ても、鉄道高架事業問題も完全に終焉を迎えていると思いますし、誰が市長になろうと、選挙の結果にかかわらず、新しい方向が見い出されるでしょう。私の無私の奉仕も、このあたりで終わりにしたいと、心から願っています。(おわり)

(沼津出身=明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成24年8月16日号投稿記事)

PR

中山康之氏が出馬へ

中山康之氏が出馬へ

10月28日投票の市長選

十一月の任期満了を前に沼津市長選は十月二十八日投開票で行われるが、新人の中山康之氏(66)が出馬する。

中山氏は一九四五年八月、本郷町生まれ。四小四年の時、父親の転勤で盛岡市に移り、その後、東京に転居して中央大学経済学部卒業まで過ごした。卒業後は日本通運に入社、各支店長を歴任するなどした後、グループ関連会社の役員を歴任。家族は妻と一男。

沼津を離れてからも夏休みなどには、祖父が住む沼津に長期滞在。また、四年前から週末を本郷町の実家で過ごすようになり、帰省のたびに目にする沼津の衰退に歯止めをかけなければ、と思うようになった。

「衰退する沼津のまちを見るのは忍びない。しがらみのない私でなければ沼津の変革はできない」と出馬を決意。中心市街地の衰退は、沼津駅を挟んだ南北の行き来の不自由さが原因で、一刻も早く解決しなければならない、としている。

具体的な行動も起こし沼津の復活を願って新聞に投稿する一方、市の第四次総合計画の諮問委員として市当局に提言。さらに、市民が「まちのありよう」を考える契機になれば、と自身の主張、考えをまとめた『プリセットー故郷沼津、再生へのメッセージ』『まちの行方ー沼津市民の「選択」と「覚悟」』を出版している。

出馬表明にあたり、中断している沼津駅付近鉄道高架事業の見直しを挙げるほか、全国平均を大きく下回る下水道普及は清潔なまちをつくるには不可欠だとし、時間がかかっても進めなければならないとの考えでいる。

このうち鉄道高架については、「時代の移り変わりに伴い見直しが必要ではないか」とし、将来の沼津を描くビジョンに従ってまちづくりを進めれば、自ずと高架が必要か杏かの答えは出てくると断言。その決断のチャンスが市長選であり、市民が決断しなければならない、と訴える。

沼津のまちづくりを市民と共に考え、進めたいとし、「沼津のまちを将来どのようにするのかが今回の市長選のポイント」だと考える。沼津が本来持っている良好な自然環境、歴史、文化などを生かしたまちづくり、国、県の支援を受けながらファルマバレー構想に沿った健康文化都市づくりを唱える。

一方、市議会では未来の風議員団が中山氏を推薦。次のことを理由に挙げている。

中山氏は、前回市長選において我々「チェンジ沼津」の候補者公募に応募して以来、我々の活動に参加していただいている。彼は故郷沼津が寂れていく状況、選挙投票率の低さなどを憂い、沼津市への思いを二冊の著書にまとめ市民に訴えた。

その彼の思いと我々の「民間目線で、市民目線で、沼津市を再生」との思いが一致した。一流企業で企業人として活躍され、数々の実績を残した手腕を沼津市の経営に生かしてもらいたい。人当たりの柔らかい常識人であると同時に、熱い思いを内に秘めた熱血漢で、新たな沼津市長になってくれることを願っている。

また、松下洋一郎さんを代表とする支援団体「さわやか沼津」も組織され、二十二日に記者会見を開き出馬を正式表明する。

栗原裕康市長は既に、市議会二月定例会で出馬の意向を表明している。

(沼朝平成24年8月14日号)

10月28日投票の市長選

十一月の任期満了を前に沼津市長選は十月二十八日投開票で行われるが、新人の中山康之氏(66)が出馬する。

中山氏は一九四五年八月、本郷町生まれ。四小四年の時、父親の転勤で盛岡市に移り、その後、東京に転居して中央大学経済学部卒業まで過ごした。卒業後は日本通運に入社、各支店長を歴任するなどした後、グループ関連会社の役員を歴任。家族は妻と一男。

沼津を離れてからも夏休みなどには、祖父が住む沼津に長期滞在。また、四年前から週末を本郷町の実家で過ごすようになり、帰省のたびに目にする沼津の衰退に歯止めをかけなければ、と思うようになった。

「衰退する沼津のまちを見るのは忍びない。しがらみのない私でなければ沼津の変革はできない」と出馬を決意。中心市街地の衰退は、沼津駅を挟んだ南北の行き来の不自由さが原因で、一刻も早く解決しなければならない、としている。

具体的な行動も起こし沼津の復活を願って新聞に投稿する一方、市の第四次総合計画の諮問委員として市当局に提言。さらに、市民が「まちのありよう」を考える契機になれば、と自身の主張、考えをまとめた『プリセットー故郷沼津、再生へのメッセージ』『まちの行方ー沼津市民の「選択」と「覚悟」』を出版している。

出馬表明にあたり、中断している沼津駅付近鉄道高架事業の見直しを挙げるほか、全国平均を大きく下回る下水道普及は清潔なまちをつくるには不可欠だとし、時間がかかっても進めなければならないとの考えでいる。

このうち鉄道高架については、「時代の移り変わりに伴い見直しが必要ではないか」とし、将来の沼津を描くビジョンに従ってまちづくりを進めれば、自ずと高架が必要か杏かの答えは出てくると断言。その決断のチャンスが市長選であり、市民が決断しなければならない、と訴える。

沼津のまちづくりを市民と共に考え、進めたいとし、「沼津のまちを将来どのようにするのかが今回の市長選のポイント」だと考える。沼津が本来持っている良好な自然環境、歴史、文化などを生かしたまちづくり、国、県の支援を受けながらファルマバレー構想に沿った健康文化都市づくりを唱える。

一方、市議会では未来の風議員団が中山氏を推薦。次のことを理由に挙げている。

中山氏は、前回市長選において我々「チェンジ沼津」の候補者公募に応募して以来、我々の活動に参加していただいている。彼は故郷沼津が寂れていく状況、選挙投票率の低さなどを憂い、沼津市への思いを二冊の著書にまとめ市民に訴えた。

その彼の思いと我々の「民間目線で、市民目線で、沼津市を再生」との思いが一致した。一流企業で企業人として活躍され、数々の実績を残した手腕を沼津市の経営に生かしてもらいたい。人当たりの柔らかい常識人であると同時に、熱い思いを内に秘めた熱血漢で、新たな沼津市長になってくれることを願っている。

また、松下洋一郎さんを代表とする支援団体「さわやか沼津」も組織され、二十二日に記者会見を開き出馬を正式表明する。

栗原裕康市長は既に、市議会二月定例会で出馬の意向を表明している。

(沼朝平成24年8月14日号)

長谷川徳之輔投稿記事

財政と鉄道高架「目黒区との比較から」

長谷川徳之輔

我が故郷、沼津市の市長選挙は十月だそうだが、私が今住む東京都目黒区の区長選挙は先日行われた。およそ大都会では市民の地方選挙への関心は薄いが、今回の目黒区長選挙では四人が立候補し、争点は危機的な状況にある目黒区の財政をいかに立て直すかにあって、区民の関心も高いように見えた。

では、秋の沼津市長選挙の争点は何なのか。それを考える意味で、平成.二十四年度の予算で故郷の沼津市と、私が日常生活を過ごす目黒区の二つの街の違いを見て、沼津市の財政を考えてみよう。

まず、予算規模だが、景気低迷の中で年々減少する状況にあるが、一般会計当初予算で沼津市は七二二億円、目黒区は八八四億円。人口一人当たりの財政規模では両者とも三五万円でほぼ同額だが、内容にはかなりの違いがある。

はじめに両者の地勢上の違い。鴨沼津市の人口は二〇・五万人、二〇万人を切ったという話もあるが、中規模の地方都市でありへ目黒区は東京二三区の中位の規模、人口は二五・五万人で、ほぼ沼津市と同じ。富裕層の住民が居住していることで、財政は恵まれているといわれている。それでも、財政悪化だとして緊縮財政の最中にある。

沼津市が、海、山、川の自然に恵まれた面積一八七平万㌔の地方都市であるのに対して、日黒区の面積は沼津市の一三分の一の一四・七平方㌔に過ぎず、市街地が連担、密集した住宅地で、目黒川があるだけで、山も海もない、典型的な住宅都市である。人口密度では一七倍の差が見える。

両者の違いを数字で検証してみよう。

人口(万人)

沼津市二〇・五

目黒区二五・五

面積(平万㌔メートル)

沼津市一八七

目黒区一四・七

人口密度(人/一平万㌔メートル)

沼津市一、〇九六

目黒区一七、八六〇

予算規横(億円)

沼津市七二二

目黒区八八四

一人当たり規模(万円)

沼津市三五

目黒区三五

【歳入区分】

市・区税収入(億円)

沼津市三五一(四八%)

目黒区三五一(三九・七%)

▽市・区民税(億)

沼津市一四六(二○・二%)

目黒区三五一(三九・七%)

▽固定資産税(億円)

沼津市一五三(二一・二%)

目黒区(都が徴収)

▽その他(億円)

沼津市五二(六・六%)

目黒区(都が徴収)

税外収入(億円)

沼津市三七一(五一・四%)

目黒区五三一二(六○・三%)

国・県支出金(億円)

沼津市一五五(二一・五%)

目黒区二八五(三二・一%)

市・区債(億円)

沼津市八五(一一・八%)

目黒区四三(四・九%)

【歳出区分】

民生費(億円)

沼津市二二四(三一・○%)

目黒区四七〇(五三・二%)

土木費(億円)

沼津市一五一(二〇・九%)

目黒区七四(八・四%)

公債費(億円)

沼津市七九(一〇・九%)

目黒区九二(一〇・四%)

教育費(億円)

沼津市七四(一〇・二%)

目黒区一○九(一二・三%)

総務費(億円)

沼津市六二(八・六%)

目黒区六五(七・四%)

以上の数字から歳入歳出の内容でマクロ的に比較しても沼津市の財政難苦境のほどが分かる。

歳入、税収では、市・区民税収入が沼津市、・目黒区共に三五一億円と同額であるが、沼津市は、市民税収入が歳入額の半分近い四八%を占めるのに対して、目黒区は三九・七%と一〇ポイントもの開きがある。

富裕自治体の目黒区は、区民税だけで三五一億円の収入が確保できるのに対して、沼津市は、市民税収では一四六億円、二〇・九%に過ぎず、固定資産税の一五七億円、その他を合わせて、やっと三五一億円であり、市民税収という自主財源では二倍以上の格差がある。

ちなみに、一人あたりの市民税収入では、沼津市の七・一万円に対して目黒区は一三・八万円と、やはり二倍の格差がある。

さらに、沼津市における国や県の補助金や負担金、起債などの税外収入は三七一億円で五一・、四%であるのに対して、目黒区は五三三億円、六〇・三%と、これにも一〇ポイント近い開きがある。特に国、都県からの収入が沼津市一五五億円、二一・五%に対して、目黒区は二八五億円、三一一・二%を占める。

目黒区は国、都に依存することが比較的に容易であり、その額は二倍近い格差があるのだ。その分を沼津市は借入金に頼らざるを得ず、市債は八五億円と一一・八%になり、目黒区の四三億円、四・九%に比べて著しく借金の負担が大きくなっている。

マクロ的に見ると、沼津市と目黒区の財政能力には、互いに富裕風体だと評価されながら、実質では二倍近い格差が見られるのである。

これを歳出で見よう。民生費は、沼津市では二二四億円、予算額のほぼ三分の一、目黒区では四・七〇億円、予算の二分の一を超えており、金額では、沼津市は日黒区の半分にも満たない。

人口一人当たりの民生費では、沼津市が一〇・九万円に対して目黒区は一八・四万円と沼津市の金額は目黒区の六割に満たない。教育費は沼津市が七四億円で予算額の一〇・二%、目黒区は一〇二億円で一二・三%、人口一人当たりの教育費では、沼津市の三・六万円に対して目黒区が四・三方円と、沼津市の立ち遅れが目立つ。

人に対する施策の民生費、教育費には、二倍近い格差があり、市民への面倒見が悪く、沼津市の福祉、教育の水準の劣悪さは認めざるを得ないだろう。

逆に地域面積に一三倍の差があることから、土木費は沼津市が一五一億円、二〇・九%であるのに対して目黒区は七四億円、八・四%で、沼津市は目黒区の二・五倍もの規模の支出を迫られているが、一平万㌔の面積当たりの投資額では、沼津市の八七五万円に対して、目黒区は五億円で、六〇倍の開きがある。

インフラ充実の格差は大きい。地域面積の差からも沼津市の土木費の負担は大きく、圏域が狭くインフラ整備が進んでいる目黒区に比べて土木費の支出が大きくならざるを得ず、これが民生費、教育費を圧迫することは否めない。

さて、歳入面、歳出面でも、このような難しい財政事情に直面している沼津市が、二〇〇〇億円もの新規の大規模な箱もの公共事業、沼津駅周辺総合整備事業、中心の鉄道高架事業を遂行できるかどうかである。

正直、誰が見ても不可能だと思わざるを得ないだろう。低成長のなかで、市民税などの財政収入は,伸びず、人口の減少で、さらなる減収すら予想されよう。財政難の折、国や県の負担に多くを依存することも期待できない。

逆の歳出では、少子高齢社会の中、福祉医療、教育へ支出は増加せざるを得ない。周辺自治体との格差が見られる中で、福祉水準の格差の是正もやらなければならない。

他夏インフラ整備は、地震津波対策、防災対策の充実など差し迫った課題に対しては早急な対処.をしなければならず、さらに、これからは、既存のインフラの維持、改修にも多額な支出を迫られることになる。

この中で新規の大型投資を進める力はないだろう。高度経済成長の中で、将来の経済財政の伸びを想定していた大型の鉄道高架事業は、経済社会の激変の中では、残念ながら、身の丈に合った公共事業とは、とても言い兼ねるのである。

市民も行政も、もう一度、事態を正確に理解して、とるべき方向を的確に判断しなければならない。今度の市長選挙はその最後の機会である。(明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成24年5月22日号)

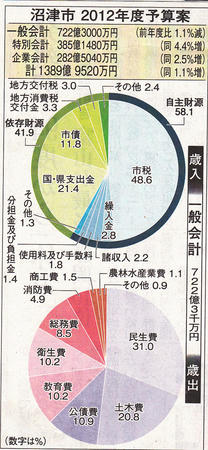

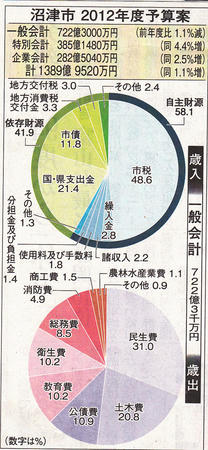

沼津市2012年度予算案

沼津市一般会計722億3000万円

新年度予算案 防災に重点配分

沼津市は1日、2012年度の当初予算案を発表した。一般会計は722億3千万円。国の制度変更を受けた子ども手当の給付額減少などに伴い、過去最高だった前年度を7億7千万円(1・1%)下回った。5特別会計、3企業会計との合計額は繰り上げ償還を行う病院事業会計が膨らんだ影響で(1・1%増の1389億9500万円になる。

一般会計の歳入のうち自主財源の根幹を担う市税は前年度とほぼ同じ351億円。個人市民税は2%増の118億6900万円、法人市民税は3・4%増の30億1100万円になった。固定資産税と都市計画税は評価替えで減少した。

市税の構成比は3年連続で50%を割り込んだが、基金からの繰り入れなどで補い、東日本大震災で緊急性が高まった防災関連を中心に重点配分する。避難行動を意識した対策事業など主要事業だけで2・2倍の拡充となった。繰入金は43・8%減の20億5900万円。自主財源比率は58・1%と3ポイント低下する。

歳出の3割強を占める民生費は223億7300万円(2・7%減)で、生活保護扶助費が当初ベースで初めて40億円を超えた。続く土木費(150億5千万円)はJR沼津駅北口の県東部コンベンションセンターに併設する市の展示イベント施設建設事業などで5・9%伸びた。主な事業は西浦保育所移転、災害時通信システム増強、西部地域消防庁舎整備、東名スマートインター設置事業など。

津波浸水域 「西浦保育所を高台移転」

沼津市新年度予算 14年春に開所

沼津市は、海岸部で津波浸水域に位置する市立西浦保育所(同市西浦立保)を、近くの高台で避難地に指定されている市立西浦小(同市西浦平沢)の敷地内に移転する。1日発表した新年度当初予算案に、関連経費として2600万円を盛り込んだ。

同保育所は海抜2㍍と低く、東海地震では発生から8分で5・5㍍の津波が想定される。隣地には津波避難タワーがあるが、東日本大震災の後、1~6歳児35人が短時間でたどりつけるか、想定外の高さの津波が来た場合にどう対処するかーなどの課題があらためて浮上した。保護者や西浦連合自治会が昨年、市に移転を要望した。

同小学校は海抜18㍍で、校舎は津波避難ビルに指定されている。市は12年度に地質調査や基本設計、実施設計を行い、14年春の開所を見込む。

津波対策としての公共施設の移転は沼津市では東日本大震災後初。同震災では迎えに行った保護者が津波の犠牲になった事例もある。避難時の個々の安全確保が重視される中、要援護者になる乳幼児を集まるべき避難地に移すことが、抜本的な津波対策になると期待される。

(静新平成24年2月1日夕刊)

新年度予算案 防災に重点配分

沼津市は1日、2012年度の当初予算案を発表した。一般会計は722億3千万円。国の制度変更を受けた子ども手当の給付額減少などに伴い、過去最高だった前年度を7億7千万円(1・1%)下回った。5特別会計、3企業会計との合計額は繰り上げ償還を行う病院事業会計が膨らんだ影響で(1・1%増の1389億9500万円になる。

一般会計の歳入のうち自主財源の根幹を担う市税は前年度とほぼ同じ351億円。個人市民税は2%増の118億6900万円、法人市民税は3・4%増の30億1100万円になった。固定資産税と都市計画税は評価替えで減少した。

市税の構成比は3年連続で50%を割り込んだが、基金からの繰り入れなどで補い、東日本大震災で緊急性が高まった防災関連を中心に重点配分する。避難行動を意識した対策事業など主要事業だけで2・2倍の拡充となった。繰入金は43・8%減の20億5900万円。自主財源比率は58・1%と3ポイント低下する。

歳出の3割強を占める民生費は223億7300万円(2・7%減)で、生活保護扶助費が当初ベースで初めて40億円を超えた。続く土木費(150億5千万円)はJR沼津駅北口の県東部コンベンションセンターに併設する市の展示イベント施設建設事業などで5・9%伸びた。主な事業は西浦保育所移転、災害時通信システム増強、西部地域消防庁舎整備、東名スマートインター設置事業など。

津波浸水域 「西浦保育所を高台移転」

沼津市新年度予算 14年春に開所

沼津市は、海岸部で津波浸水域に位置する市立西浦保育所(同市西浦立保)を、近くの高台で避難地に指定されている市立西浦小(同市西浦平沢)の敷地内に移転する。1日発表した新年度当初予算案に、関連経費として2600万円を盛り込んだ。

同保育所は海抜2㍍と低く、東海地震では発生から8分で5・5㍍の津波が想定される。隣地には津波避難タワーがあるが、東日本大震災の後、1~6歳児35人が短時間でたどりつけるか、想定外の高さの津波が来た場合にどう対処するかーなどの課題があらためて浮上した。保護者や西浦連合自治会が昨年、市に移転を要望した。

同小学校は海抜18㍍で、校舎は津波避難ビルに指定されている。市は12年度に地質調査や基本設計、実施設計を行い、14年春の開所を見込む。

津波対策としての公共施設の移転は沼津市では東日本大震災後初。同震災では迎えに行った保護者が津波の犠牲になった事例もある。避難時の個々の安全確保が重視される中、要援護者になる乳幼児を集まるべき避難地に移すことが、抜本的な津波対策になると期待される。

(静新平成24年2月1日夕刊)

「芙蓉市・ふよう市・FUYOUCITY」の議論の薦め 下 長谷川徳之輔

「芙蓉市・ふよう市・FUYOUCITY」の議論の薦め 下 長谷川徳之輔

「芙蓉市」ー地域にふさわしい新しい地名を考えよう

このような歴史の中で新しい時代にふさわしい駿河、伊豆の新しい地方都市を形成するにはどうしたらいいのか。市民意識の形成にも、歴史的にも、両市民が一体感を持てる方法が求められよう。

それには、まちづくりなどの合併の論議に先立って、合併後の、この地域の名称をどうするのか、両市民に一体感を形成する地名をどうするのかを市民が考え、諭議することである。その上で、まちづくりの細部の論謄をしたらいい。

そこで、この地域にふさわしい名称は何かを考えてみたい。

この地域は、世界一恵まれた都市環境にあると思っている。高度三、七七六㍍の富士山から海底三、○○○㍍の駿河湾まで、高低差六〇〇〇㍍から七〇〇〇㍍の海、山、川の自然があり、狩野川の清流、箱根、伊豆の山々に囲まれた気候の温暖な地域で、市民生活にとって、日本一どころか世界一恵まれた都市環境にあるはずである。

その地域にふさしい名称は、何をおいても富士山をイメージするものでなければなるまい。しかし、富士山には、富士市も、富士宮市もあり、

「富士山」を名称には使えない。しかし、富士山には「不二山」など古来から、いろいろな別名がある。その中に「芙蓉」という名称がある。

芙蓉とは蓮の花の一種か、華やかな美しさから楊貴妃を連想させる花だともいうらしい。なぜ、富士山を「芙蓉の峰」というのか、調べてみたら、神秘的な美しい山、峰という意昧であり、これが富士山の別名になっているのだそうだ。

芙蓉は、まだどこの地名にも使われていない。芙蓉こそ、この地域にふさしい名称であり、沼津にも三島にも共通する名称であり、誰も文句のつけようがなかろう。新しい都市の名称は「芙蓉市・ふよう市・FUYOUCITY」にしたらどうか。こんな名称の是非を話題にして、この地域の未来を市民に語ってもらいたいものである。

今に至り、もはや沼津駅鉄道高架事業は財政的にも、都市計画からも、市民の理解、意識から見ても事実上終焉しており、パブリック・インポルブメントにしても、その是非を論議することすら意味に乏しく、空しい論議である。

時代遅れの鉄道高架事業問題を超えて、市民がもっと前向きに、この地域の未来を考えてもらいたくて、こんな提案を外からしてみたものである。(おわり)

(明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成23年10月7日号)

「芙蓉市」ー地域にふさわしい新しい地名を考えよう

このような歴史の中で新しい時代にふさわしい駿河、伊豆の新しい地方都市を形成するにはどうしたらいいのか。市民意識の形成にも、歴史的にも、両市民が一体感を持てる方法が求められよう。

それには、まちづくりなどの合併の論議に先立って、合併後の、この地域の名称をどうするのか、両市民に一体感を形成する地名をどうするのかを市民が考え、諭議することである。その上で、まちづくりの細部の論謄をしたらいい。

そこで、この地域にふさわしい名称は何かを考えてみたい。

この地域は、世界一恵まれた都市環境にあると思っている。高度三、七七六㍍の富士山から海底三、○○○㍍の駿河湾まで、高低差六〇〇〇㍍から七〇〇〇㍍の海、山、川の自然があり、狩野川の清流、箱根、伊豆の山々に囲まれた気候の温暖な地域で、市民生活にとって、日本一どころか世界一恵まれた都市環境にあるはずである。

その地域にふさしい名称は、何をおいても富士山をイメージするものでなければなるまい。しかし、富士山には、富士市も、富士宮市もあり、

「富士山」を名称には使えない。しかし、富士山には「不二山」など古来から、いろいろな別名がある。その中に「芙蓉」という名称がある。

芙蓉とは蓮の花の一種か、華やかな美しさから楊貴妃を連想させる花だともいうらしい。なぜ、富士山を「芙蓉の峰」というのか、調べてみたら、神秘的な美しい山、峰という意昧であり、これが富士山の別名になっているのだそうだ。

芙蓉は、まだどこの地名にも使われていない。芙蓉こそ、この地域にふさしい名称であり、沼津にも三島にも共通する名称であり、誰も文句のつけようがなかろう。新しい都市の名称は「芙蓉市・ふよう市・FUYOUCITY」にしたらどうか。こんな名称の是非を話題にして、この地域の未来を市民に語ってもらいたいものである。

今に至り、もはや沼津駅鉄道高架事業は財政的にも、都市計画からも、市民の理解、意識から見ても事実上終焉しており、パブリック・インポルブメントにしても、その是非を論議することすら意味に乏しく、空しい論議である。

時代遅れの鉄道高架事業問題を超えて、市民がもっと前向きに、この地域の未来を考えてもらいたくて、こんな提案を外からしてみたものである。(おわり)

(明海大学名誉教授、東京都目黒区)

(沼朝平成23年10月7日号)

カレンダー

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[07/21 真実勇蔵]

最新記事

(05/11)

(04/07)

(11/29)

(09/19)

(06/16)